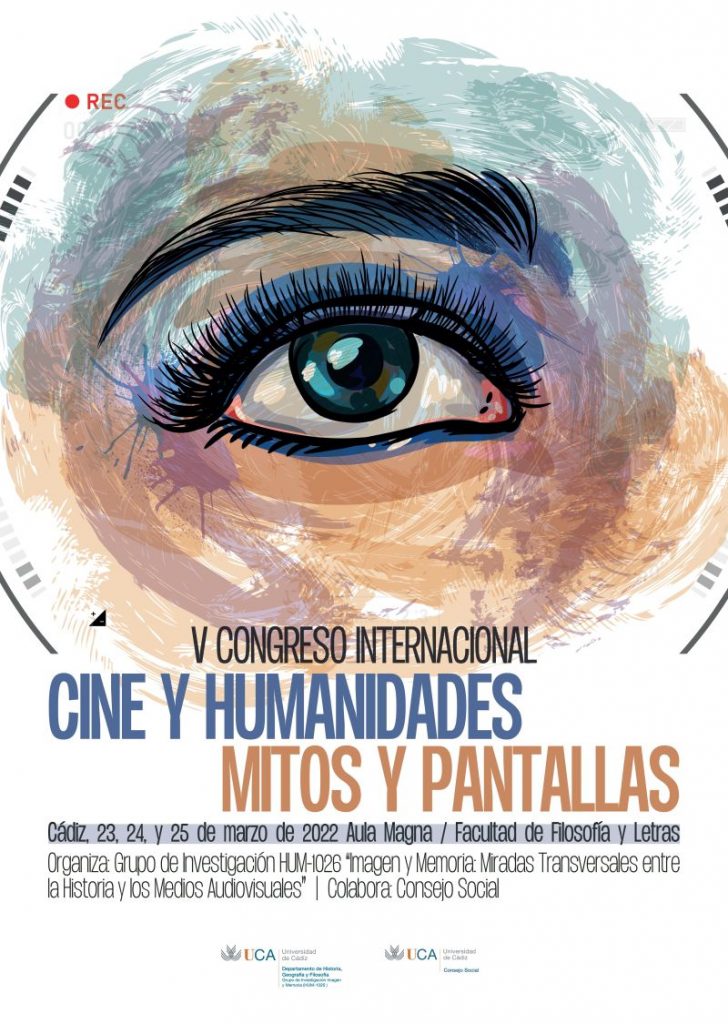

Los próximos días 23, 24 y 25 de marzo se celebra en la Universidad de Cádiz (Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras) el V Congreso Internacional de Cine y Humanidades «MITOS Y PANTALLAS», organizado por el Grupo de investigación HUM-1026 «IMAGEN Y MEMORIA: miradas transversales entre la Historia y los Medios Audiovisuales”, con la colaboración del Consejo Social de la UCA. Recordamos que la asistencia a las ponencias es libre y gratuita, y que el congreso también forma parte de las actividades de la IX Semana de las Letras de la Universidad de Cádiz.

El coordinador del congreso e investigador responsable del Grupo de investigación HUM-1026, Óscar Lapeña Marchena (UCA) realiza la siguiente reflexión como presentación previa de esta actividad académica:

Todas las sociedades y culturas han construido relatos mitológicos acerca de sus orígenes, su pasado y su presente. Unas construcciones en donde lo racional e irracional se funden y están en continuo movimiento. Porque una de las características de todo andamiaje mitológico es la permanente escritura a la que es sometido. No existe un único relato mítico sino múltiples versiones que se complementan, en ocasiones contradicen, pero que ofrecen la idea de que ese mismo relato mítico está vivo y es constantemente actualizado y adaptado a las necesidades de cada momento. La vitalidad permanente del mito se debe, entre otros factores, a que las diferentes culturas han utilizado los recursos narrativos propios de su momento histórico. En nuestro mundo multipantalla resulta lógico, pues, que sean los muy diversos medios audiovisuales los canales más habituales a la hora de reescribir o de recordar el relato mitológico.

V Congreso Internacional de Cine y Humanidades «MITOS Y PANTALLAS»

PROGRAMA DEFINITIVO:

* Miércoles, 23 de marzo.

9:45. Presentación del Congreso

10:00 – 10:45. Miguel Dávila Vargas-Machuca. (Universidad Internacional de Andalucía, HUM 1026):

«El mito del meteorito maldito según Lovecraft: el color que surgió del espacio y llegó a la multipantalla».

10:45 – 11: 30. Rafael Cabrera Collazo (Universidad Interamericana, Puerto Rico):

“Espíritus celestes reciclados: del viejo alado de Birri al ángel impaciente de Losing my religion de REM”.

11:30 – 12:15. Cristina Soler Gallo (Universidad de Cádiz):

«Los Trabajos de Hércules de Gustave Doré (1832-1883), ilustrador y precursor del cómic».

12:45 – 13:30. Jordi Macarro Fernández (Universidad Paul Valery, Montpellier):

“La llorona (Jayro Bustamante, 2019) estética iconográfica del mito”.

13:30 – 14:15. María Ramos Franco (Universidad de Cádiz):

«La Historia en el anime y el manga»

17:00 – 17:45. Alejandro Molina Carreño (Profesor de Secundaria y Escritor):

«El reflejo de la pantalla: mito, hegemonía y androcracia»

17:45 – 18:30. Jacobo Hernando Morejón (Universidad de Málaga):

«Del héroe de tebeo nacionalista al héroe de cómic posmoderno. Cambio y resistencia en los mitos historiográficos de la historia de España».

18:30 – 19:15. Oskar Aguado Cantabrana (Proyecto de investigación ANIHO):

«Mitos en torno a la desaparición de la Novena legión: de la pequeña a la gran pantalla».

* Jueves, 24 de marzo.

10:00 – 10:45. Ariadna Guimerà & Alberto Prieto (Universidad Autónoma de Barcelona):

“Las primeras mujeres: Lilith, Eva, Pandora”.

10:45 – 11:30. Alberto Robles (Universidad de Alicante):

“Popularización y representación de las deidades nórdicas en el ámbito audiovisual”.

11:30 – 12:15. Eleonora Voltan (Universidad de Padua / Málaga):

“Cabalgando con Alejandro Magno. La recepción de un mito a través del cómic».

12:45 – 13:30 José Manuel Herrera Moreno (Universidad de Málaga):

“Esto ya lo he visto. Sísifo en el anime”.

13:30 – 14:15. Manuel España Arjona (Universidad de Málaga):

“La estructura mítica en The Wire: el error trágico de Stringer Bell».

17:00 – 17:45. Rocío Ruiz Pleguezuelos (Universidad de Granada):

“Eréndira: la heroína invisible”.

17:45 – 18:30. Gloria Zarza Rondón (Universidad de Limoges):

“Bolívar: hombre y mito en pantalla”.

18:30. Presentación de los libros:

- Lapeña, O. (Ed.): Pantallas en Guerra (2022).

- Míguez Santa Cruz, A. (Ed.): Juego de Tronos. Un diálogo con la Historia (y las Humanidades) (2021).

* Viernes, 25 de marzo.

10:00 – 10:45. Antonio Míguez Santa Cruz (HUM 1026):

“Unlike a Dragon: historia (y mito) de la yakuza a través del cine”.

10:45 – 11:30. Alfonso Ramírez Contreras (HUM 1026):

“Lo malvado y lo divino. Cómics para una nueva mitología. La Obra de Gillen y McKelvie en el panorama actual».

11:30 – 12:15. Amor López Jimeno (Universidad de Valladolid):

«Elementos y personajes míticos en Breaking Bad”.

12:45 – 13:30. Mercedes Iáñez Ortega (HUM 1026, Patrimonio Inteligente):

“Medusa y las Gorgonas».

13:30 – 14:15. Óscar Lapeña Marchena (Universidad de Cádiz, HUM 1026):

“Hollywood sul Tevere. Otra visión del mito de la Roma cinematográfica”.

14:15. Clausura del Congreso.